Copyright © 八十島法律事務所 All Rights Reserved.

![]()

2012-08-20 Mon

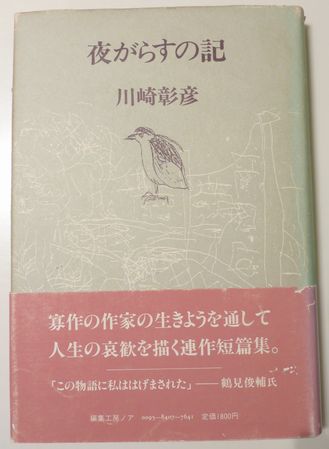

さて、「ぼくの早稲田時代」では、露文科にいながらロシア語は超低空の成績であった主人公が、1年留年の後、58年に北海道新聞社に入社するところで終わっていますが、この作品は、その後の主人公の生活をえがいた連作になっています。

それによると、主人公は、家賃9000円の安アパートに住み、部屋に電話を引いて雑文の依頼を待っているほか、講師の仕事もしています。一緒に酒を飲む友人はおり、行きつけの店もあります。数年前まで奥さんがいましたが逃げられ、調理器具はオーブントースターのみで、ろくに食わず飲んでばかりいて、栄養失調にかかり、死ぬところだったことがあります。また、めったに入浴をせず、行水で済ませています。

表題となっている「夜がらすの記」は、そんな主人公が、脳出血で倒れた話です。

著者は、あとがきで、自分の現実の生活に近いと書いており、実際、著者は、2年前の2月に脳出血が原因で亡くなっています。

また、著者はこの作品について、「悲しみを長調で表現する」というウエスタン音楽の方法を、私は自分のものと考えてきたが、はたしてそうなっているかどうかと書いていますが、十分そうなっていると思いました。

2012-08-20 Mon 18:40 | 古本

2012-08-20 Mon

これは、大阪の文芸雑誌、「海浪」に1992年から2004年まで連載されていたものです。著者は、あとがきで、「私は書き留めておきたかった。1950年代という多難な時代の空気を。そんな時代を喘ぎながら、あるいは世の中を馬鹿笑いに笑い飛ばしながら生き抜こうとした青年、学生たちのことを。」と書いています。

50年代の学生の姿が活写されていますが、我々の学生時代と決定的に違うのは、貧しさでしょうか。「みんな栄養不良の精気のない顔をしていた、ギトギトしたものが喰いてえなと言うのがみんなの合言葉だった。」と書いています。しかしそれ以外を除いては、戦後反動期といわれたこの時代と、自分が学生時代を送った時代と、驚くほどそんなに変わらないというのが感想です。それは、この作品が、あえて政治問題については触れず、学生生活を中心に書いたからでしょう。

2012-08-20 Mon 18:37 | 新刊本

2012-08-16 Thu

編者である東は、この本を編集した目的について、1970年前後に、鏡花文学に対する評価軸の一大転換がもたらされ、かつてのような揶揄のニュアンスが払拭されてすでに久しいが、いまだ十全には再評価の及んでない領域が残されており、その最たるものが「小品」の世界であるとしています。確かに、鏡花の小説は、すでに「古文」の域にあり、必ずしもとっつきやすいものではなくなっていますが、この本で採られている小品は、読みやすいものとなっています。

中で、特に印象に残ったものが、「夜釣」という作品で、これは、釣好きの大工が、家族に内緒で、夜中に鰻釣に行ったようなんですが(これも実ははっきりしません)、夜が明けても帰宅しません。それでばたばたしていたところ、いつの間にか、台所の手桶に大きな鰻がいて、子どもが鰻が逃げてはいけないと思って、ふたをして大きな石を載せます。妻の不安感と、鰻の出すぴちゃぴちゃという水音が、不穏な空気をかもしだし、怖さを感じさせてくれます。

2012-08-16 Thu 17:54 | 新刊本

2012-08-16 Thu

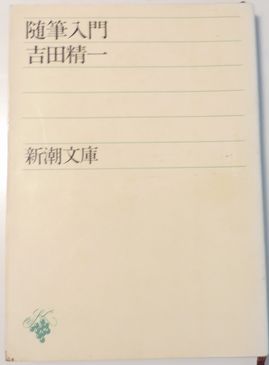

最古の随筆文学である「枕草子」から始まって、昭和までの名随筆を紹介するとともに、古今東西の作品を引用しながら、随筆の書き方まで書かれている本ですが、紹介ないし引用されている随筆の量が膨大で、普通の人であれば、一生かかっても読みきれないのでは思われるほどです。

その中で、「日本人は、とくに随筆的な、或いは随筆を好む性向がある。日本人は直感的、芸術的な性格や嗜好をもって生まれ、一滴の水の中に宇宙を感じるというような具合に、過程をとびこして物の神髄を感得する性能にすぐれていた。」と書いています。

エッセイとの違いについて、随筆は、自然や人生の万般について語るものであり、何ものかを感得させる意味を持っているものであるのに対し、エッセイは、筆者が自分の個人的人格的の色彩を濃厚に出すこと、極端に作者の自我を拡大し誇張して書かれたものであるとしています。

2012-08-16 Thu 17:48 | 古本

2012-08-15 Wed

書名は、詩人天野忠の住所であり、この本は、著者と晩年の天野との交流をえがいたものです。交流は1982年ころから始まるのですが、当時天野は73歳になっていました。当時詩壇のなかのごく一部の人を除いて、誰も天野のことを知らなかったと著者は言っています。著者は、おっかなびっくり交流していくのですが、それは、天野に対する畏敬の念とともに、大野新から「二十世紀のいけずの老人」と称された、天野のキャラクターにありました。

著者は最後にこう書いています。「思えば、かなり前から私は、すでにこの世にいない、生前からも世間の外に身を置いていたような、そんな人にばかり会いたがっている。それらの人たちと私を隔てる境界を、日々感じなくなりつつある。詩人の語ってくれた言葉、書き残してくれた詩や文章を介すれば、生と死の境はない。『はにかみ屋』の、意気地なしの私でも、これならひとりで訪ねて行ける。」

2012-08-15 Wed 17:31 | 古本

●地下鉄東西線「西11丁目駅」下車

3番出口直結 南大通ビル9階

●市電「中央区駅前」停留所より

徒歩約2分

●近隣に有料駐車場有り

Copyright © 八十島法律事務所 All Rights Reserved.